“دفنّا الماضي”؛ سَيرٌ على أحداثِ الواقعِ المؤلم.

كتابة: عبدالسلام الزويدار.

27 ذو الحجة 1446هـ – 24/06/2025م

هذا ما وسم به الروائيُّ عبدالكريم غلاب صفحاتِ روايتِه؛ “دفنا الماضي”، وقد جاءت في شكلٍ متوسِّطِ الحجمِ، وعدد صفحاتها حوالي 408 صفحَةٍ، توزعت الأحداث فيها على 47 جزءا، كلُّ واحدٍ له بنيتُه في فلكِ الروايةِ، بينما شخصياتُها أسرةٌ مكوَّنَةٌ من الحاج محمد ربُّ الأسرة وسيدُها، الزوجُ خدوجَ، أو كما يُنادى عليها في القصرِ لالة خدوج، عبدُالغني الابنُ الأكبرُ، ثم عبدُالرحمنِ وفاطمةُ، والخادمةُ ياسمينُ، وباقي الشخصياتِ الأخرى التي لها دور في اتساقِ وانسجامِ النصِ الروائيِّ. والتي ذكرناها إنّما مركزيَّة الأحداثِ عليها.

نقسِّم الروايَةَ في طريقةِ سردها للأحداث في أجزائها التي ضمَّتها إلى جزئينِ؛ انطلق الروائي غلّاب في الأجزاءِ الأولى منها للحديثِ عن موضوعٍ يُعَدُّ بصمةً سوداءَ على الحياةِ الاجتماعيةِ التي مرَّت من تاريخِ بلدِنا المغربِ، هو العبوديَّةُ، وذاك في سياق الحديث عن حياة البذخ التي يعيشها الحاج محمد وأسرتُه، لمن يلتقطُ الإشارةَ.

الحاجُّ محمد! أي نعم، كما يحلو له عندَ المناداة عليه، وتنتشي نفسه بهذا نشوةً وراءها عزَّةُ عائلةٍ كريمة غنيةٍ، فاسيَّةُ النَّسبِ والحسبِ. هي فاسُ، وما أدراك ما فاسُ!

تَحيى عائلةُ الحاجِّ محمدٍ في قصرٍ تراثِيٍّ فخمٍ، ذو تصميمٍ هندسيٍّ بديعٍ في لوحات أبوابه وزخرفة حيطانه وشساعةِ غرفه وجمالها، وباحتِهِ التي تضفي عليه لمسَةً خاصَّةً في تصميمهِ، وما ذاك إلا للدِّقة التي يحرِص عليها البنّاؤون، لا سيما أنهم اقتبسوا ذاك من الحضارَةِ الأندلسيَّةِ، وعدد الخدم الذين يجوبون أرجاء القصر مثلَ خَلِيَّةِ نحلٍ تسعى لإتمام عملها، وما تكادُ تتمه حتى تبدأ في بناءِ خليةٍ أخرى، ثم عدَدُ الأراضي الفلاحية والمواشي والدواجن التي يمتلكها، والغلَّةِ التي يجنيها له المُزارِعونَ العامِلونَ تحت إمرتِهِ. كلُّ هذا يُخوِّل له-للحاج محمد-ولعائلته راحةَ البالِ والهناءِ، ولكن هيهات لمن يمتلك كلَّ هذه الثروة أن يهنأ؟! إنّما تزدادُ مشاغِلُهُ وتتملَّكه نقمَةٌ على كلِّ من حولَهُ، هل هم صادقون في تعاملهم، أم يتملَّقون لجذب الودِّ والعطايا، لا سيما الخدَمُ والمزارِعون؟! ولمّا رأى أن العَمَلَ كثُر في القَصرِ، وازداد عبئه على لالة خدوج، قرَّر أن يحضِرَ خادِمةً أخرى، تعينُ في تسييرِ هذا العمل وتحمُّلِ أعبائه. فذهب إلى نخّاسٍ معروفٍ بين أهل منطقته في فاسَ، رجُلٌ كهلٌ تعينه سيدةٌ مثله، يعيشون في بيت مهترئ، الناظر إليه إنما يخيَّلُ إليه أنه حضيرة، فاشترى منه الحاج محمد أمَةً في مقتبل العُمر اختطفها رجلٌ من أهلها في منطقة جبلية من مناطق المغرِب، وأتى بها إلى فاس وباعها إلى هذا النخّاسِ بثمنٍ بخسٍ. والحقيقة أن الحاجَّ محمدًا في شرائه للأمَةِ إنّما هو لغرضٍ في نفسِه، ولتلبية كبتِهِ الجنسيِّ، ففي نظره أن لالة خدوج لم تَعُد تلبي ذلك. فأتى بها إلى القصر، وبما أنها لازالت في مقتبل العمر، تعلمت الأشغال التي يلزم منها أن تقضيها في القصر، وكان كلما أتى الحاج محمد منهكا من العمل، قربت إليه ما يلزمه ليرتاحَ، من ملابس وماء دافئ يدلك رجليه. وفي هذا الحالِ وكلما قامت بذلك تُراوِدُ الحاج محمد أفكارٌ وهواجسٌ أنه إذا فعل فعلته فكيف سيكون ردُّ فعل القصر، ومعه زوجه لالة خدوج، وهو في نظرها سيِّد المنزلِ وربُّه، وله الكلمة والمشورَةُ؟! وأفكارٌ أخرى من قبيل؛ أن هذه ملكي، وتخصُّني، ولا شأن لأحد في التَّدخُلِ، واستمرَّ الأمرُ إلى أن قضى وطرَهُ، غيرَ عابِئٍ ولا مكترثٍ لمشاعرِ هذه الأمَةِ الفتيةِ الصبية والظروفَ القاصية التي أحاطت بها إلى أن وصلت إلى يده، وغيرُها كثير، ممن سكت الكاتب عن قضاياهن، تاركًا الفُسحةَ للقارئِ أن يَبحَثَ وأن يُدرِكَ ويَعِيَ بِنفسِهِ. وفي مقابل هذا يعرض ويصف السلطة الرمزية التي يحظى بها الحاج محمد داخل وخارج البيت، لا يمرُّ شيء في البيت دون إذنه، وكبارُ التُّجارِ يسعون إلى التقربِ والتَّزلُفِ إليه.

ثم تتغيَّرُ وِجهَةُ قارِبِ الأحداثِ، وعلى القارئِ أن يتشَبَّثَ جيِّدًا، ففي الوهلة الأولى تظن أنَّكَ مع أحداثٍ هي القالبُ الخِصبُ الذي يسعى لإثباته الكاتِبُ بين دفَّتي صفحاتِه؟ وإذا به يكسِرُ أفقَ توقعكِ، مما يُضيفُ طابَعًا إبداعيًّا يَجعَلُك تُثبِّتُ رَحلَكَ على ظهر قاربِك، وتُتابِع التجذيفَ.

تَبدَأُ وجهَةُ الأحداثِ في الأجزاء الثانيةِ عندَ تَمرُّدِ عبدِالرحمنِ على سلطةِ أبيه الحاجِّ محمدٍ، ويُقرِّرُ مغادرةَ المسيدِ واستكمالَ دراستِه في المَدرسة، خروجًا عن رغبةِ أبيهِ وسطوته (في نظره)، واقتداء بأحد أقرناه الذين كان يجالسهم في المخفيَّةِ. في المرَّة الأولى لم يوافق الحاجُّ محمدٌ، وطالب حينها فقيه المسيد على حين غفلةٍ أن يؤدِّب ابنه بفلقة ينسيه ما اقترف لسانه. ولكنَّ هذه الفلقةَ لم تزده إلاَّ عنادًا. فلم يُرِد أن تكون حياتُه كأخيه الأكبرِ عبدِالغَنِيِّ الذي سار في خط التجارة، رسمه له والده، حيث صار نسخةً طبقَ الأصلِ منه. فتعلَّم في المَدرسة وبازَّ أقرانه فيها، وتَشرَّب العلمَ منها. وواجه صعوبات في ذلك ومتاعب. فنظام المدرسة مخالف لنظام المسيد. لكنه كابد وتابع. ومن خلالها ارتضى لنفسه طريقا يصعب على من تملَّكَتهُ ذرَّةُ خوفٍ أن يسلكه، طريقَ مقاومَةِ المستعمرِ الفرنسيِّ، الذي يريد نهب خيارات البلادِ، لا يفكِّرُ إلا فيها مع ثُلَّةٍ من الوطنيين، منهم صاحِبُه عبدالعزيز أمينُ سرِّه ورفيقُ دربِه، وكلما تَكلَّم بما يفَكِّه به في القصر مع والده أو أخيه عبدالغني لا يزيدهم الأمر إلا سخريَّةً، ولا يدريان أن ما تعلق به هو قناعة ترسَّخت ثوابتها من غيرته وحبِّه للوطن. فذاق ألوان العذاب في السجنِ هو ورفاقه من المستعمِرِ، وما زادهم إلا تشبثا بعدالة القضية. فاستهشد رفيقه عبدالعزيز ومن معه، ولم يحده هذا الخبر عن طريقه، على يد القاضي محمود، أخ عبدالرحمن من أبيه وابن الخادمة ياسمين، الذي رغم أنه درس في المدرسة إلا أنه اتخذ مسلكا غير مسلك أخيه. إلى أن كان يوم جنازة الحاج محمد فهمس منادٍ له في أذنه إلى أن تحقق الوعدُ، فدفّنا الماضي.

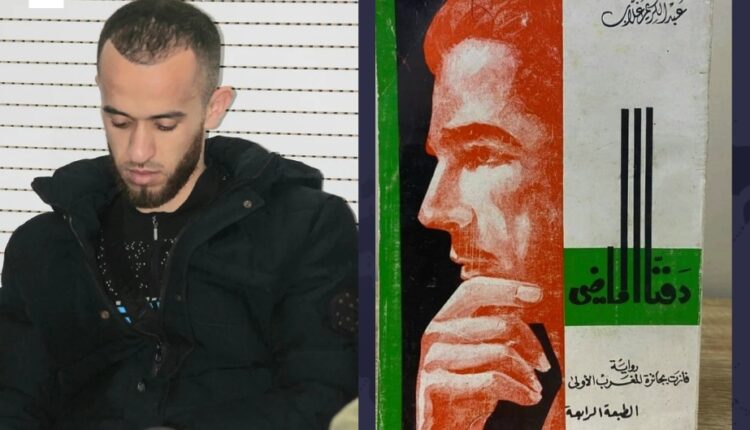

ردَّد عبدالرحمن في رحلته هذه عبارةً ذات معان بالنسبة له، فأقنع بها صاحبه عبدالعزيز، وهي: “دفنّا الماضي”. أملا في غدٍ أفضل وتحقق المأمول، وتحرر الوطن، ودفعا لليأسِ، فكلُّ حواراتِه معه، إلا ويستذكرها، متأمِّلاً فيما يأتي وشحذًا للهِمَمِ. والذي يدقق في الرواية عن كثبٍ يستنبط قيما غزيرة، أهمُّها السَّعيُ إلى مطالبِك وقناعاتك العادِلَةِ، ولا يغرنَّك المثبطون المنبطحون، ما دامت قناعاتك مشروعة. ثم غلاف الرواية الذي يبين شخصا يفرك ذقنه من حصرة التفكير في الواقع، لها ارتباط وثيق بتفكير عبدالرحمن وسعيه حول الحلول الكفيلة بإنقاذ الوطن، فترك هو وصاحبه عبدالعزيز رسالةً، أن لا يأس مع الرسالة المشروعة. فإلى أين نسير نحن على الواقع المؤلم؟!